心電図の使い道を見つけた日本人〜田原淳

心電図の使い道を見つけた日本人〜田原淳1

2018年8月30日掲載

―心臓の発電を観察する装置

心臓に電気現象が発見されたのは19世紀半ばで、最初の実験対象はカエルだったが、やがて他の動物や人間の心臓も発電していることが次々に解明さ れていった。それに伴い、単に電気を検出するばかりでなく、心臓に電線をつないで、微妙に変化する電気現象を記録する装置も作られるようになった。

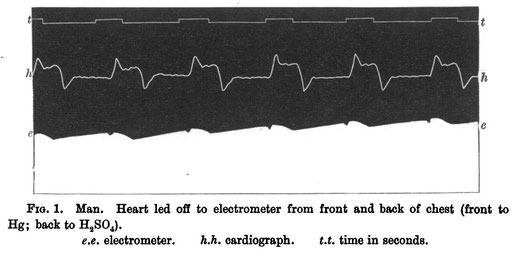

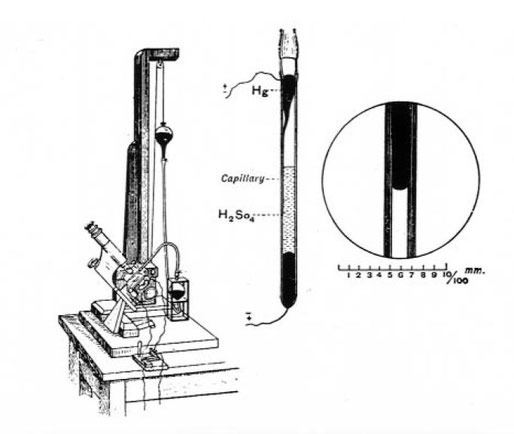

胸壁を切開することなく、体表から無侵襲で心臓の活動電流を測定したのはロンドンの生理学者ワーラーで、1887年、ヒトの胸と背中に塩水で濡らした亜 鉛製の電極を貼りつけ、心電図を描かせるのに成功した。彼が使った器具は、その15年も前にリップマンが発明した毛細管電流計だった。しかし時間、拍動、 心電図を示す3本の曲線のなかで、最も変化が少なく、不明瞭なのが心電図であり、これをどう判断したらいいのか、実におぼつかない出来映えだった。彼も自 信を持てなかったのか、この心電図について「描かれた曲線は確かに生理的な現象を表現しているが、この段階で明確な解釈を試みることはお勧めできない」と 結論づけている。

ワーラーの心電図とリップマンの毛細管電流計

t-t: 時間(秒) h-h: 拍動による胸表面の動き e-e: 心電図

(Waller AD.: J Physiol. 1887 Oct8, 5: 229-34)

―正確な心電図はできるようになったが

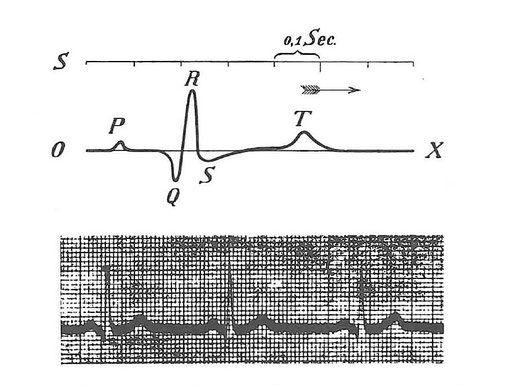

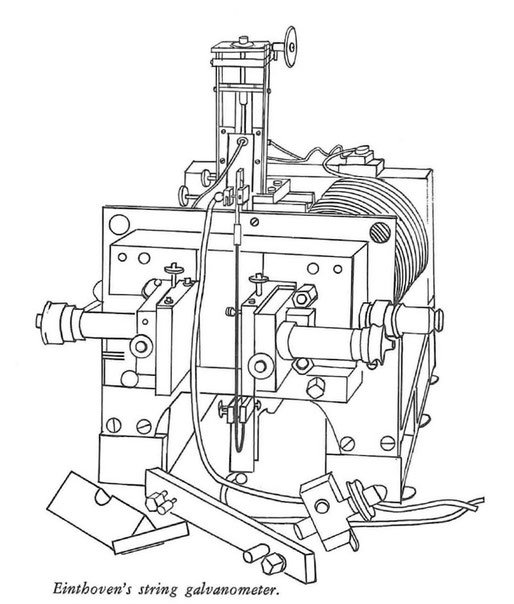

その後、現在のものと遜色のない出来映えの心電図を描いて見せたのは、オランダのアイントホーフェンだ。1903年、彼は「弦線電流計」という心 電計を発明した。それは研究所の部屋を二つも占領するという巨大な装置で、操作には5人の研究員を要したそうだ。見た目は今日の心電計とかけ離れている が、心電図そのものは非常に正確であり、現在でも診療に使えるほどのクォリティだった。

アイントホーフェンの心電図と心電計

上の線は時間経過(1目盛り:0.1秒)、中の線:正常心電図、下のグラフ:実際に描かれた心電図

(Johnson S:The History of Cardiac Surgery, 1970, 1898-1955, 19)

このように鮮明な心電図を得られるようになると、その曲線の意味を知りたくなるところだが、当時の学問的水準は、そこまで達していなかった。アイントホーフェンは曲線の特徴的な部分に「P、Q、R、S、T」のアルファベットを割り振っており、今日では心電図の説明に欠かせない符号となっているが、 当初はとくに意味を持つことはなかった。

せっかく正確な心電図ができても診断の役に立つわけではなく、「これ、このように心臓は電気を発生しているのです」としか説明のしようがなかったのだ。

―ドイツを目指す若き日本人医師

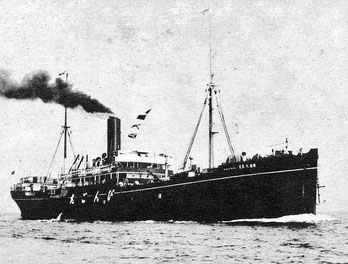

アイントホーフェンが弦線電流計を完成させた1903年、ひとりの若い日本人医師が、横浜から欧州定期便「備後丸」に乗り込んだ。田原淳(すなお)、東京帝国大学医科大学を卒業後、約1年間臨床経験を積み故郷の大分県中津に帰郷。しかしドイツで最新の医学を勉強したい気持ちは抑えがたく、父に留学費用を出してくれるよう、頼んだのだ。

だが事はスムーズには運ばなかった。淳は医者の跡取りとしてこの家に入った養子だ。実母の姉の嫁ぎ先が田原家で、診療所を開業している当主が、勉強好きの淳を後継者にと見込み、養子にとったのだ。淳が東京で立派な医師となって戻ってきたからには、すぐにでも医業を手伝わせ、地域の人たちに親しませようと考えていたのに、「留学をねだるとは何事か! 」と父は激怒した。

しかし勉強好きの淳が、世界の先端を行くドイツ医学を目指すのは、考えてみれば自然の流れだ。父は地元の人たちに陰口をたたかれながらも、先祖から受け継いだ田畑を売却して資金を作り、2年間の期限付きで留学を許した。この若者が、どう心電図と関わり合っていくのか、それにはまだ曲折がある。

心電図の使い道を見つけた日本人〜田原淳2

2018年9月6日掲載

備後丸

―それぞれの夢を運ぶ2ヵ月の船旅

1903年1月、若き医師・田原淳(すなお)は、横浜から欧州航路の定期便に乗船した。

「備後丸」は上海、香港、シンガポール、コロンボ、スエズ、マルセイユ、ロンドン、アントワープ、ミドルスブラ等の港を2ヵ月近くかけて巡航す る。そのころ相次いで就航していた1万トン級客船の半分にも満たない貨客船であるため、乗り心地がいいとは言えず、船客の多くは強烈な船酔いを覚悟しなけ ればならなかった。

だからドイツ留学で医学的成果を収めようと意気込んでいる田原と同じように、留学生、官僚、文化人など、船旅を楽しむのではなく、それぞれ明確な 使命を負った乗客が多くを占めていた。東京美術学校出身の横山大観、菱田春草の二人もそうだ。彼らの恩師である岡倉天心は学内の対立で校長を辞し、日本美 術院を起こそうとしていた。その旗揚げとして、彼らは東洋仏教大会を開く準備のためインドへ渡るのだ。

この美術家たちがコロンボで下船するまでの間、田原は人体組織のスケッチなどについて、彼らと熱心に意見を闘わせた。大いに共感するものがあった のだろう、横山と菱田は下船にあたり、扇子に揮毫して田原に手渡してくれた。彼にとっては、思いもかけない楽しい旅程となった。だがその後、東洋仏教大会 の夢は残念ながら頓挫し、開かれることはなかったそうだ。

―自分は何のためにドイツまで来たのか

3月1日、フランスのマルセイユで下船した田原は、鉄路ベルリンへと向かい、日本人留学生の世話をすることで知られる下宿屋に落ち着いた。

そしてドイツ医学の臨床経験を積むため、ベルリン大学付属病院であるシャリテ(慈善)に通い、内科の講義を聴講したり、診察の見学をしたり、機会 を見つけては臨床研究の助手を務めたりもした。東京帝国大学でも、ベルツやスクリバなどドイツ人教授たちとは、ドイツ語で話していたので不便はなかった。

しかし田原は自分がやっていることに、次第に違和感を覚えるようになっていく。それは、日本人留学生たちがシャリテに通う理由というのが、日本へ 帰国してから、よりよい待遇で大病院に就職するために「シャリテで学んだ」という肩書を得ることであり、医学上の新発見をしようなどとは、露ほども思って いないことが分かったからだ。

町医者を継ぐ自分に、シャリテの肩書なぞ必要ない。父が身を削る思いで、先祖伝来の田畑を売却した金を使いドイツに来た目的は、「2年の留学期間 中に医学的成果をあげる」ということだ。目標は、果たさなければならない。船で出会った美術家の二人は、自分たちの手で日本美術の将来を開こうとしていた ではないか。

田原は友人から、間もなくマールブルク大学の主任教授になるアショフという若い病理学者が、意欲的な研究をしていることを聞きつけた。そこでアショフ宛てに、自分も基礎研究で何ごとかを成したいと、意を決して手紙を書いた。弟子入り希望の手紙はひっきりなしに受け取っていたアショフであったが、 田原の手紙にただならぬ迫力を感じたのか、あっさりと受け入れてくれた。

―医学会を二分していた両学説の誤りを正す

当時は日露戦争前夜の時期であり、ロシアと友好関係にあるドイツには反日の空気が流れていた。しかしマールブルク大学では学の独立が保たれており、日本人留学生が冷遇されることは全くなかった。

田原淳(右)とアショフ教授(マールブルク大学にて)

アショフから最初に与えられた研究テーマは、当時発表され話題になっていた『間質性心筋炎説』の真偽を検証することであった。ジフテリアや腸チフスなどの患者に起こる心肥大と、それに伴う心不全の原因が、心筋細胞同士の間に存在する結合組織の炎症にあるという新学説だ。

アショフの手元には、心臓の病理標本が120例あった。それを1000分の数ミリの薄い切片に切り分け、数千、数万枚にも上るプレパラートを作成 し、全検体を鏡検するという大変な作業だ。田原は早朝から深夜まで、ひとつひとつプレパラートを丁寧に作っていった。そして全てのプレパラートを顕微鏡で 根気よく調べたのだが、間質性心筋炎説で主張される炎症の痕跡は全く見つからなかった。

さらに以前から唱えられていたもうひとつの説として、心筋細胞そのものの変質が心不全の原因であるとする主張もあったが、それも間違いであること を証明した。つまり田原は、当時の医学界を二分していた両方の説が、ともに的はずれであることを証明して見せたのだ。しかも、この研究の副産物として、リウマチが原因の心筋炎では、心血管周辺に特有の肉芽組織が発生することを確認した。このリウマチ結節は広く認められ、今日でも「アショフ結節」と呼ばれる 場合がある。

田原が行った疑問の余地のない証明方法は、アショフからの信頼を確かなものにした。そして、この次にアショフが田原に与えるテーマこそが、心電図を確かな心臓の診断方法として成立させることになる。