くり返す苦い思い〜H.クッシング

繰り返す苦い思い〜H.クッシング【前編】

2018年8月1日掲載

─―文武両道を楽しんだ青春時代

この写真は、のちに「脳神経外科の父」と言われるハーヴェイ・クッシングが、まだエール大学に通っていた頃のものだ。何代にもわたる医師の家系で 清教徒でもある彼の父は、学問の府たる大学でのスポーツには反対だったが、彼は野球、テニス、社交クラブと部活動に熱をあげ、とくに夢中だった野球部では キャプテンを務めていた。だが彼は学業の成績も抜きん出ていたため、父親もあまり口を出せなかったようだ。

1891年にエール大を卒業すると、クッシングはハーバード大学医学部に進んだ。じつは彼の兄もハーバードの医学部で、すでに学位を取得していた。しかし順風満帆で兄と同じ道を進もうとしていた彼に、やがて試練が訪れる。

エール大学野球部でのクッシング(前列左から2番目)

ーー試練のエーテル麻酔

ハーバードでの3年を終えたクッシングは、マサチューセッツ総合病院に医学研究生として派遣された。そこで与えられた外来の仕事は、聴診器を患者 にあてて診断することが主な業務で、それなりにいい経験となった。しかし腸の音は聴けても、腸そのものを見る機会はない。やがて仕事を単調だと感じるよう になった彼は、もう少し経験の幅を広げたいと考え、外科に配属された研究生に頼んで、1週間ほど持ち場を交換することにした。

それから間もなくの1月10日が、試練の日となった。腸管が鼠径部から飛び出し、血流が断たれる絞扼性ヘルニアで手術を受ける女性に、エーテル麻 酔をかけることになったのだ。今まで数回しか麻酔の訓練を受けていなかった彼は、内心では焦りながらも、落ち着いた表情で麻酔作業に掛かった。

しかし、緊張のため慎重になりすぎたのか、エーテルの量が足りなかったようで、患者はなかなか眠らない。執刀医のポーター教授は、多くの外科医と 同様に待つのが嫌いで、それを察した助手の医師が、麻酔が行われている前室を何度ものぞきに来て、いらいらした口調で急がせた。あせったクッシングは、 エーテルの量を思い切り増やしてすばやく彼女を眠らせ、手術室へと送り出した。

しかし教授が開腹するのとほぼ同時に、患者はこと切れてしまった。

ーー医師になる資格はない

驚いたことに、患者が亡くなっても何の騒ぎにもならず、研究のためとして手術は続けられた。しかしクッシングはいたたまれず、ひとり病院を出て行 き、ボストンの街をあてもなく歩き回った。患者の家族たちの悲しみを想像すると、胸が突き刺されるように痛んだ。その、つらい思いを振り払おうとすると、 今度は自分の家族が頭に浮かぶ。医師になったばかりの兄、厳格な父、そして祖父。医師になるのが当たり前という輝かしい家系に、愚かな自分は大きな傷をつ けてしまったのだ。

それでも日暮れまで歩いているうちに、どうやら考えはまとまってきた。彼はポーター教授の自宅を訪問し、決意を告白した。

「患者を死なせてしまった私に、医師になる資格はありません。ですからハーバードも退学します。そして何か職を見つけて金を稼ぎ、患者の家族の助けになろうと考えています」

教授は黙って彼の話を聞いていたが、少しも心を動かされた様子もなく、こう答えた。

「患者は絞扼性イレウスで、しょっちゅう嘔吐を繰り返してい た。だから手術場でもその発作が出て、吐しゃ物が呼吸器に詰まったから窒息したんだよ。したがって患者が亡くなったのは、君のせいではないし、医学部を辞 める必要もない。こんなのは、よくあることだし、早く忘れることだよ」

クッシングは教授に言われた通り、医学部に残ることにした。しかし、この苦い思いは、いつまでも消えることがなかった。

くり返す苦い思い〜H.クッシング【後編】

2018年8月8日掲載

ーー麻酔の是非を判断できる指標があれば

1894年、医学研究生のクッシングは、自分がエーテル麻酔を施した患者が手術中に急死したことにショックを受け、医学部も、医師になることもやめ、何か職を得て遺族のために働こうと決心した。だが執刀医の教授は、「死亡の原因は麻酔ではなく、主疾患の随伴症状が悪化しただけなので君に責任はない」と、当然のように言い放った。

結局、大学には残ったが、罪の意識は消えることなくくすぶり続け、あの苦い記憶は心の中で何度も反芻された。しかし、冷静に考えてみても「患者が死亡した責任がどこにあるのかは、たしかに特定できない」というのが、クッシングが到達した結論だった。あのとき患者が麻酔に耐えられない状態だったの か、耐えられるはずなのに麻酔の方法が悪かったのか、いまさら客観的な検証は不可能だ。そうであるなら、今後も同じような手術事故が起きたら、同じように 原因も、責任の所在も不明ということが繰り返されるだろう。

もし手術のとき患者の状態を示す指標があれば、麻酔を使った手術に耐えられるか否かが判断できるし、途中で指標が悪化したときは、麻酔や手術の方法を変更したり、中止したりすることも可能になるはずだ。

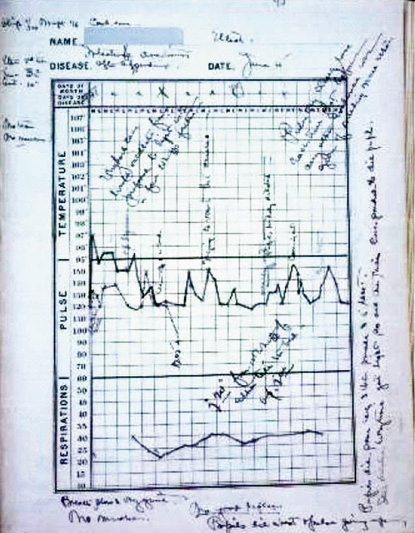

クッシングとコドマンの麻酔チャート(体温・脈拍・呼吸数を記録)

ーーディナーを賭けたエーテルチャート

クッシングはエーテル麻酔を実施するとき、患者の状態を継続的に監視し、異変を未然に察知する方法を考えられないか、同期の研修医コドマンに相談した。患者の状態を反映するのは、バイタルサインだ。術前から術中・術後まで、一定時間ごとに体温・脈拍・呼吸数を指標として測り、「エーテルチャート」 としてグラフを書き込んでいけば、患者の状態を把握できるし、結果として手術時の死亡を減らせるだろうという点では、二人の意見は一致した。

では、どの程度死亡を減らせるのか…それは、やってみなければ分からない。そこで二人は、それぞれがエーテルチャートを工夫改良し、どちらが手術 麻酔をよりよく制御して、死亡率を減らせるか、賭けようということになった。負けた方がレストランでディナーをおごる約束だ。勝ち負けは、手術を終えた患者が病室に戻ったときの状態を比較して決めることにした。

クッシングとコドマンが競い合って記録するエーテルチャートは、精度でも、使いやすさにおいても、日を追って進歩し続け、二人が麻酔を担当した手術の死亡率は目に見えて減っていった。やがてエーテルチャートはマサチューセッツ総合病院で、ほとんどの手術に広く使われるようになり、さらに麻酔方法に かかわらず、全米の病院で「麻酔チャート」として利用されるようになるまでに、時間は掛からなかった。

ーー永遠の教訓になった苦い記憶

医学部を卒業したクッシングは、ボルチモアにあるジョンズホプキンス病院の外科に入った。そして1901年にヨーロッパへ留学したとき、彼はイタ リアのパヴィーアで機動性に優れたリヴァ・ロッチの血圧計(収縮期血圧しか測れなかったが)を知ると、早速麻酔チャートに「血圧」の項目を付け加えた。

また、スイスで客員となった病院で、脳腫瘍により頭蓋内圧が亢進した患者において、血圧が上昇する現象を発見した。これは現在でも「クッシング現象」として知られているが、そのことが彼の医師としての方向性を決定づけることとなった。帰国した彼は、かつて米国には存在したことのない「脳神経外科」という新分野を開き、周囲を驚かせた。いままで脳にメスを入れた手術例もいくつかはあったが、成功率はゼロだった。だが同僚の心配をよそに、彼は脳腫瘍な どの手術を次つぎに成功させ、1915年には脳手術の死亡率を8%にまで下げることに成功した。

やがて彼は「脳神経外科の父」と呼ばれるようになり、晩年は青春時代を過ごしたエール大学の医学部へ戻った。偉大な業績を残した医師の里帰りに、 講演の依頼も相次いだが、彼が話す内容は、手術における麻酔チャートの重要性が中心で、なかでも「血圧」をチャートに加えることの意義については、熱弁を ふるい続けたと伝えられている。最新の脳手術の話を期待して集まった人びとは、さぞ落胆したことだろう。

ところで、クッシングとコドマンの賭けの結果について、30年後に「どちらが勝つことが多かったのか」と聞かれたとき、クッシングは「もう憶えてないよ」と答えたそうだ。